腱板損傷とは

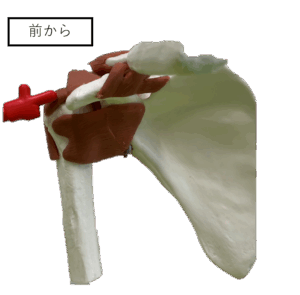

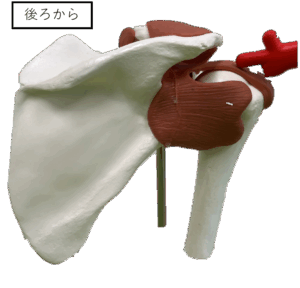

腱板(けんばん)とは、肩甲骨から上腕骨(腕の骨)に伸びる4つの筋肉の腱が集まった部分で、「ローテーターカフ」とも呼ばれます。

肩の関節を安定させながら、腕を上げたり回したりするのに欠かせない働きをしています。

腱板を構成する筋肉は次の4つです:

- 棘上筋(きょくじょうきん)

- 棘下筋(きょくかきん)

- 小円筋(しょうえんきん)

- 肩甲下筋(けんこうかきん)

この腱板が傷んだり、切れたりした状態を腱板損傷といい、肩の痛みや動かしにくさ、力の入りにくさの原因となります。

原因

腱板損傷は、以下のような原因で起こることがあります。

- 加齢による変性

- 転倒や肩を強く打つなどの外傷

- スポーツや仕事による使いすぎ

- 日常動作の中での繰り返しの負担

症状

腱板損傷でみられる主な症状は以下の通りです。

- 肩の痛み(特に夜間痛)

- 腕が上げにくい、動かしにくい

- 力が入らない・脱力感がある

- 肩が引っかかるような違和感

痛みの程度や動きの制限は、損傷の大きさや部位によって異なります。

検査・診断

当院では、以下の検査を組み合わせて腱板損傷の有無や程度を診断します。

- 徒手検査:肩の動きや筋力の検査

- X線検査:骨の変形や石灰沈着などを検査

- 超音波検査:腱板の断裂をその場で検査

- MRI検査:断裂の有無・部位・広がり・筋肉の萎縮などを詳しく検査

腱板損傷の重症度分類(断裂の大きさ)

・小断裂:断裂の大きさが10mm以下

リハビリなどの保存療法で改善することも多いです。 ただし、引っかかりやすく手術に至る場合もあります。

・中断裂:断裂の大きさが30mm 以下

痛みや動かしにくさがあり、日常生活に支障を感じることもあります。 手術の場合は縫合可能な範囲です。

・大断裂:断裂の大きさが50mm 以下

腕を上げにくくなり、日常生活動作に制限があり、手術を検討する場合があります。

・広範囲断裂:断裂の大きさが51mm以上 または2腱以上の断裂

腱が大きく切れている状態で、筋肉の萎縮も伴うことが多く、日常生活動作が制限されます。

手術の場合も、補強が必要になったり、一部縫合になることがあります。

※症状の程度や生活への影響によって、治療方針を検討します。

治療

腱板損傷は、症状や重症度に応じて以下の治療を行います。

保存療法(手術をしない治療)

・運動療法(関節可動域訓練・筋力訓練)

肩甲骨と体幹の安定性の改善:

腱板が損傷すると、肩関節を安定させる力が低下します。その分を補うために、

肩甲骨周囲と体幹の筋肉の強化が必要です。

関節可動域と筋力の回復:

腱板に負担をかけない範囲で関節可動域訓練と筋力トレーニングを行います。

・日常生活の動作指導

肩を使いすぎない動作の工夫、寝る姿勢の指導などを行います。

必要に応じて、スポーツや仕事の際の動作の指導も行います。

・痛み止めの内服や注射

手術療法

保存療法で十分な改善が得られない場合や腱板の断裂が大きい・完全断裂の場合は、手術も検討されます。

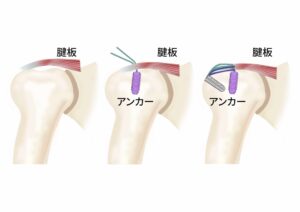

・関節鏡視下腱板修復術

腱板が損傷している部分を小さなカメラ(関節鏡)を使って修復します。

手術後は、一定期間の安静の後に、リハビリで少しずつ肩の動きを

取り戻していきます。

仕事復帰やスポーツ復帰には、3~6か月ほどかかることが多いです。

・腱移行術や人工肩関節(重度の場合)

腱板や関節の損傷が重度であった場合、健康な筋肉(腱)を肩に移行したり、

関節そのものを人工物に置き換える手術をしたりする場合があります。

当院では腱板損傷の診察、検査、治療がすべて検討可能です。

患者様の症状や状況に応じて、最適な治療プログラムをご提案いたします。以下のような方は、ぜひ一度ご相談ください。

・肩をひねったりぶつけたりして、腱板損傷が心配。検査を受けたい。

・腱板損傷と診断され、手術を検討中の方

(院長による手術や、ご希望の病院への紹介も可能です。

手術後のリハビリも当院で対応可能です)。

・仕事や農作業が忙しく、まずは保存療法(リハビリや注射)で経過をみたい方。

・地元で肩の手術を受け、三重県に転居された方で、術後のリハビリを

受ける医療機関を探している方(主治医の紹介状をご用意ください)。

・ 肩の痛み、動かしにくさ、夜間の痛みや力が入らないなどの症状でお困りの方は、

どうぞお気軽にご相談ください。

執筆者: 院長 森 隆